| |

|

←フレームを表示 ↑HOMEへ

|

|

20.10.4

|

蕎麦粉製造、森ファームを研修

|

|

「NPO そばネット埼玉」主催の研修に参加しました。

http://www.morifarm.co.jp/

天候に恵まれ、ちょっとした行楽気分が味わえました。

|

|

|

左の写真の場所は、敷地内の広場でしてちょっとした休憩所兼催事場といった趣きです。 左の写真の場所は、敷地内の広場でしてちょっとした休憩所兼催事場といった趣きです。

作業場、保冷庫、事務所、売店等の建物はこの写真の左手にあります。(写真撮り忘れ)

最初に、森ファームのオーナーによるブリーフィングが行われました。

森ファームでは蕎麦粉、米などを作っており、「農家である」という点を強調されました。

そば粉は日本各地の蕎麦屋で使われているようです。北海道の蕎麦屋も使っており、ちょっとした驚きでした。

背の高い栗の木がありまして、話の途中にポトリ、ポトリと音をたてて実が落ちて来るなど、すがすがしい天候とともに秋を感じさせる大変良い雰囲気でした。

|

|

オーナーは、自分は農業従事者であると言うことを強調されていましたが、「精神において農家、実際は農業ビジネス」という感じを受けました。だから、どうということはありませんで、美味しく安全なものと安定して供給して頂ければ良い訳です。その点でいうと大変優秀な農家である、と思えました。 オーナーは、自分は農業従事者であると言うことを強調されていましたが、「精神において農家、実際は農業ビジネス」という感じを受けました。だから、どうということはありませんで、美味しく安全なものと安定して供給して頂ければ良い訳です。その点でいうと大変優秀な農家である、と思えました。

|

|

蕎麦畑です。 蕎麦畑です。

8月8日に種を蒔いたそうで、開花を今日に合わせたのだそうです。

蕎麦の花の香りというのを今回初めて知ったのですが、「下肥え」のような感じの匂いがします。

畑のなかにも、雑草が一本もありません。

畝の間隔がポイントだそうでして、蕎麦の生育を阻害せず、畝間の雑草に日光が当たらないようにする間隔は20cmだそうです。ほんとかなぁ、という気もしますが、‥だそうです。 |

|

花を良く見ると、実がついているのがありました。(アップの写真を何枚か取ったのですが、技量未熟につき全てピンボケでした。) 花を良く見ると、実がついているのがありました。(アップの写真を何枚か取ったのですが、技量未熟につき全てピンボケでした。)

矢印の先にちょっと膨らんで見えるのが、実です。

この写真のように、一斉に結実するのではなく、時間差をつけながら実っていくということのようです。

従って、刈り取る時に、いわば完熟のものと少し若い実ができるわけです。

後者は、丸抜きにすると色が青味を帯びています。

|

|

|

この機械は、丸抜きの色で完熟のものと若いものとの2種類に分ける機械です。 この機械は、丸抜きの色で完熟のものと若いものとの2種類に分ける機械です。

見にくいですが、左下のビニールのところに分かれて出てきます。

若い実は、たんぱく質成分が多く、つながりやすい粉になるそうです。つまり10割の蕎麦が比較的簡単にできるという訳です。

オーナーの話では、両者を混合したほうが良いそうですが、10割が打ちやすい粉が欲しいという(市場の)要請があるので、若い実だけで作った蕎麦粉を製造している、ということのようです。

そのための機械がこれ、という訳です。

|

両者を比べているところ。 両者を比べているところ。

確かに色が違います。

蕎麦を打つということだけを考えると、打ち易さや色合いなどから青い色の丸抜きのほうが気持ちよく作業できて良いのでしょうが、味はどうなのでしょうか。もちろん好き好きですが、私はなんとなく抵抗を感じます。 |

|

電動臼をこうして、その目で見るのは初めてでした。 電動臼をこうして、その目で見るのは初めてでした。

A;丸抜きを入れる容器

B;臼。回転数はもちろん設定できます。

C;(多分)この中にふるいが入っていてます。この部分は独立して味噌擂り運動をしています。

D;皮の部分、粕が振り分けられて出てくる所。(下の写真)

E;目的の粉が出てくるところ。

森ファームでは、打ち粉は挽いていないそうです。

つまり、打ち粉(花粉)成分も含めて蕎麦粉として作られているということです。オーナーの話では、そのほうが良い(美味い?)ということだそうです。 |

D側に振り分けられた粕。 D側に振り分けられた粕。 |

|

敷地内に栗の木がありまして、丁度いい収穫時でした。「どうぞご自由に」ということでしたので、研修の前後は栗拾いになりました。 敷地内に栗の木がありまして、丁度いい収穫時でした。「どうぞご自由に」ということでしたので、研修の前後は栗拾いになりました。

実は適当に大きく、大変きれいでした。

家に持ち帰り、早速茹でましたが、大変美味しかったです。

研修も収穫がありましたが、こちらも大収穫でした。 |

|

| |

|

20.9.20

|

マイ木鉢を作るぞ(37) うるし(側面8回目)

|

|

8層目に入りました。 8層目に入りました。

徐々に深みを増してきている、と言いたいのですが、前回と比べて大きな変化はわかりません。

そろそろ作業の飽和点に近づいてきているようです。

写真は、残った漆です。

1gが92円という貴重品ですから、大事に使いたいものです。

少し詳しい内容はこちらです。

(追記) 10.5に内側の8層目を塗りました

|

| |

|

20.9.14

|

マイ木鉢を作るぞ(36) うるし(側面7回目)

|

|

7層目の塗りが終わったところです。 7層目の塗りが終わったところです。

確かに深みがでてきました。

特段に書くべき内容はありませんが、記録として掲載します。

上に載せているのは、愛用の小間板です。

包丁に当たる部分に漆を塗っています。(こちらは2層目です。)

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.31

|

マイ木鉢を作るぞ(35) うるし(内面6回目)

|

|

6層目になりますが、下地の仕上度の差がはっきりとでてきました。

6層目になりますが、下地の仕上度の差がはっきりとでてきました。

側面は、柿渋で仕上げ、内面(と覆輪)は生地のままで漆塗りに入ったのですが、柿渋で下地を作った側面の方がずっと光沢があります。(写真はちょっと見にくいですが、側面の光沢がまさっていることが分かります。)

こういうのを「深みのある光沢」というのでしょうか、厚みを増すにつれて美しくなっていくようです。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.30

|

マイ木鉢を作るぞ(34) うるし(側面6回目)

|

|

側面ばかりやっているようですが、実際は内・外を交互に作業しています。(全体を一度に塗ったり乾燥させたり出来ないからです。) 側面ばかりやっているようですが、実際は内・外を交互に作業しています。(全体を一度に塗ったり乾燥させたり出来ないからです。)

24日(日)に内側の塗りを実施し、今日は側面です。

外側は、柿渋での下地が出来ていますから、内側と比べると光沢があります。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.23

|

マイ木鉢を作るぞ(33) うるし(側面5回目)

|

|

本日から、5回目(5層目)に入ります。 本日から、5回目(5層目)に入ります。

漆塗りの作業としては、9回目(内側4回、外側5回)ですから、作業の習熟度も上がりました。

準備、実施、後片付けと比較的てきぱきとやれます。

作業時間は、全部で15〜20分くらいだと思います。

しかし、油断はしないようにしています。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.16

|

マイ木鉢を作るぞ(32) うるし(側面4回目)

|

|

本日から4回目に入ります。 本日から4回目に入ります。

今回から、国産の"生正味(きじょうみ)"という漆を使います。

100g 9,200円!です。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.14

|

マイ木鉢を作るぞ(31) うるし(側面3回目)

|

|

3回目に入りました。 3回目に入りました。

天気は良いし、夏休み中だし、作業は快調に進んでいます。

漆塗り作業は、戸外で行っています。

ただし、気流静穏な早朝にパッパッと終わらせ、塗りの作業終了後は、速やかにお風呂場乾燥を行っています。

塗りの作業時間は15分程度でしょうか。

今朝は、オリンピックの女子バレーを深夜まで見ていたので、起床がやや遅く、天気も良かったものですから、太陽光の木漏れ日チラチラの下での作業となりました。

しかし、特に不具合は無かったように思われます。

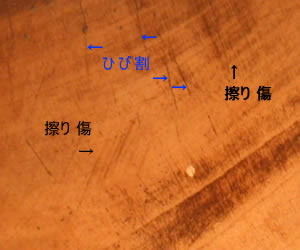

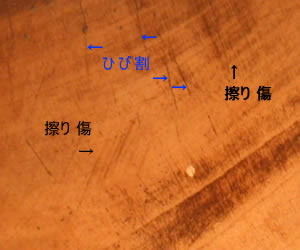

写真は、内面の傷の状況です。

一般的にはあまり気にするほどではないのでしょうが、個人的にはとても気になります。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.13

|

マイ木鉢を作るぞ(30) うるし(内面2回目)

|

|

塗り作業用の照る照る坊主です。 塗り作業用の照る照る坊主です。

そもそも塗りには、専用の刷毛がありまして、人毛を使ってあり毛先が短く切りそろえてあります。しかし、非常に高価ですし、取り扱いも難しいようです。

私は、○本木工所に手ほどきを受けましたが、その際に、コクソ綿という綿(わた)をパンストでくるんでそれを丸めたものが良い、と教わりました。

1回目は、パンストだけを使って作業をしました。それはそれで特に問題はなかったのですが、同じものを2回目に使うときに、不具合を感じました。一応ラップで包んで堅くならないようにしておいたのですが、結果的には堅くなってしまっており、塗りがスムースに行きませんでした。

これはやはり、基本的に使い捨てにしたほうが保管の手間が省けるし、手間が減る分"かぶれ"からの安全も増すということになりますから、シャツなどの切れっ端でその都度写真のようなものを作ったが良いと判断しました。

これでも、塗りの作業(漆を延ばす作業)も特に問題なく行えます。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.12

|

マイ木鉢を作るぞ(29) うるし(側面2回目)

|

|

2回目の塗り作業に入りました。 2回目の塗り作業に入りました。

今、夏休みですので、毎日1回づつ無理の作業をやることにしています。

朝、起きたらすぐに作業服(防護服)に着替えます。

作業台、要具を準備して、やすりで一回研ぎ、塗りを行います。

くどいですが、心配なのは漆によるかぶれです。

今回から、要具類をその都度、新しい新聞紙でくるむことにしました。こうすれば、うっかり触るということが少なくなると思います。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

←フレームを表示 ↑HOMEへ

|

|

20.8.11

|

マイ木鉢を作るぞ(28) うるし(内面1回目)

|

|

覆輪と内面を塗りました。

覆輪と内面を塗りました。

・写真は乾燥中の写真です。

最初はほぼ無色だったのですが、かなり黒くなりました。

ここまでの感じだと、下地に柿渋を塗ったほうが綺麗に行くのではないかと思えます。その差がどうでるか、楽しみです。

・作業後、後片付けをする際に、「へら」を素手で触ってしまいました。その際、指先に漆がついてしまいました。

大慌てで、片脳油を使って洗いましたが、かろうじてセーフでした。

やはり、作業後がヤバイようです。

高名の木登りという話がありますが、ここですね、肝心なのは。

・気のせいかもしれませんが、なんとなく体のあちこちにかゆみを覚えます。

気のせいのようですが、不安。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.10

|

マイ木鉢を作るぞ(27) うるし(側面1回目)

|

|

いよいよ、今日から漆塗りを開始しました。 いよいよ、今日から漆塗りを開始しました。

ここからの作業での最大の眼目は、「生の漆に触れないこと」です。ゴム手袋をして長袖、長ズボンで作業をしています。作業中は緊張していますから、触ることはないですが、問題は作業後、漆のついている手袋などの用具、衣服を触れることです。想像力を働かしながら、慎重に対処することが肝要です。

万一かぶれたら、皮膚科に行って治療を受けるしかないそうです。

最初は、側面の柿渋を塗った部分から始めました。思ったよりも生地に対する漆の吸い込みが少なかった。これは、柿渋で下地が出来ているために吸い込み量がすくなったのか、表面が磨いてあるために吸い込み量が少なくなったのか、不明です。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.8.3

|

マイ木鉢を作るぞ(26) 塗り開始(柿渋)

|

今日から、いよいよ塗りを始めました。

塗りの計画としては、

・裏面;柿渋のみ

・側面;柿渋+拭き漆

・内側;拭き漆

です。

写真は、4回ほど塗った結果です。

柿渋は、太陽光で濃さが増すそうですが、これでも結構いい色合いになっています。

次は、来週です。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.7.27

|

マイ木鉢を作るぞ(25) 加飾(蕎麦打ちする龍)

|

|

成型作業を終了しました(させました)。

鉢の底の裏側に、飾りをいれることにしました。

さりげなくド派手な模様を、ということで(得意の?)龍の模様です。それも麺棒をもった龍です。(写真では、まだ麺棒を持っていません。)

なんだか、面白くなって、クソ暑い中をついついのめりこんでしましました。暑さも忘れました。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.6.21

|

マイ木鉢を作るぞ(23) 成型作業続行

|

|

同じような写真が続きますが、下の写真よりも肉を落としています。

このあと、塗りに入るのですが、まだ細かい傷がたくさん入っています。

塗りに入る前に、傷を取るための「磨き」が必要と思われます。

本当の最終重量は、次回測定します。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.5.31

|

マイ木鉢を作るぞ(23) 成型完了

|

|

来週、塗りについてのレクチャーを木工所の方から受けることになっています。 来週、塗りについてのレクチャーを木工所の方から受けることになっています。

それで、作業を一旦フリーズすることにしました。

あと少し厚みを取って、薄くしたいのですが、時間切れです。

胴体外側には、自分で柿渋を塗る予定ですから、具合が悪ければ再度削ることにします。

ちなみに、概略の諸元は、

・外径 600

・高さ 200

・深さ 165

・重さ 6.3

です。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

20.5.2

|

マイ木鉢を作るぞ(22) 外形の仕上に入りました

|

|

木鉢作りを始めて、もうかれこれ1年が過ぎました。 木鉢作りを始めて、もうかれこれ1年が過ぎました。

1年がかりでものを作るというのは、あまり経験したことがありませんが、木材の乾燥という工程が入るので、こうなってしまうわけです。

振り返れば、材料の乾燥に伴って発生するひび割れとの戦いでありました。

その戦いをなんとか制して、今を迎えることができたのですねぇ。(‥感慨。)

この連休で、材料加工を終わらせ、塗りに入りたいと思っています。

写真は、厚み測定用の特製コンパスです。

少し詳しい内容はこちらです。

|

| |

|

19.12.30

|

お風呂場作業場

|

|

今日は、年越し蕎麦を打ちました。

1.2k玉を2個。荒挽500、普通500、つなぎ200の外二です。

今日は、以前に作りました風呂場用組み立て蕎麦打ち台を紹介します。

蕎麦打ちを自宅で行う場合、納屋があったり納戸があったりするお宅は別として、ふつうのお宅ではなかなか大変です。

我が家でもこれまでリビングで作業をしていましたが、もともと蕎麦打ちは、粉が飛んだり、水回し中にダマを床に落としてそれを踏みつけて‥などしますから、普通の生活の場で作業をするのは不適であると言わざるを得ません。

そこで、風呂場で使える蕎麦打ち台を作ることにしました。

設計の基本思想の第一は「組み立て復旧が簡単であること」としました。

|

|

天板です。 天板です。

厚さ15mmのシナベニアです。

厚いと丈夫で安心ですが、重くなって出し入れが大変になります。

かといって薄いと、下部の支える部分の構造が大きくなりますから、それも不適当です。

それで、まぁ、15mmくらいかと‥。

写真は、天板になるシナベニアに15mm角のヒノキ材を貼り付けて、風呂場にすっぽり納まる寸法にしたものです。

はたがねの代りに、自転車のチューブで接着後の固定をしています。 |

|

材料は、壁にぴったりと着くように裁断しています。 材料は、壁にぴったりと着くように裁断しています。

下から支えるのは、右奥手の部材と、左手前と中央の部材です。 横にはり渡しているのは手前、中央、奥にある3枚の板です。都合、部材は6点です。

練りの段階で、大きな力が加わりますが、中央の下支え部材の手前側でそれを受け止めることになります。

風呂桶に対する悪影響が予想されますが、最上面の端面は面一(つらいち)にしてありますから、その力も多少は全体に分散されるはずです。

留め具などは使用していませんから、六挙動で、ここまでのセットが終わります。

|

|

天板を乗せたところです。 天板を乗せたところです。

手前をカットしているのは、ドアが開閉できるようにしたつもりでしたが、計算ミスでドアは閉まりません。ドアを奥のほうに空けたままで作業をすることになります。

結果的には、脱衣所に物を多少置きますので、この状態で全く問題はありません。

|

|

|

道具類をセットしたところです。 道具類をセットしたところです。

中央は、世界にひとつしかない陶器製の捏ね鉢です。

使ってみての感想ですが、まあまあではないかと思います。

左右の幅は約125cmですので、巻棒(110cm)は当たらないはずですが、実際は麺棒が壁に当たる場面が発生します。やや不自由ですが、少し工夫しながら棒を捌けば大きな問題ではありません。

麺帯や粉が壁面に触れて不衛生となる恐れがありますが、あらかじめ壁面をきれいに洗っておき、また作業中に麺帯が壁に触らないように、粉類については壁の近くに行ったものは再使用しないようにすれば問題ないと思います。

なによりも、気兼ねなく作業ができ、また終わった後はシャワーをザーッと掛ければ良いのですから、総じて言えば"非常に良い"といってよいのではないでしょうか。

|

| |

|

←フレームを表示 ↑HOMEへ

|

蕎麦畑です。

蕎麦畑です。 両者を比べているところ。

両者を比べているところ。 電動臼をこうして、その目で見るのは初めてでした。

電動臼をこうして、その目で見るのは初めてでした。 D側に振り分けられた粕。

D側に振り分けられた粕。 敷地内に栗の木がありまして、丁度いい収穫時でした。「どうぞご自由に」ということでしたので、研修の前後は栗拾いになりました。

敷地内に栗の木がありまして、丁度いい収穫時でした。「どうぞご自由に」ということでしたので、研修の前後は栗拾いになりました。

天板です。

天板です。 材料は、壁にぴったりと着くように裁断しています。

材料は、壁にぴったりと着くように裁断しています。 天板を乗せたところです。

天板を乗せたところです。 左の写真の場所は、敷地内の広場でしてちょっとした休憩所兼催事場といった趣きです。

左の写真の場所は、敷地内の広場でしてちょっとした休憩所兼催事場といった趣きです。 オーナーは、自分は農業従事者であると言うことを強調されていましたが、「精神において農家、実際は農業ビジネス」という感じを受けました。だから、どうということはありませんで、美味しく安全なものと安定して供給して頂ければ良い訳です。その点でいうと大変優秀な農家である、と思えました。

オーナーは、自分は農業従事者であると言うことを強調されていましたが、「精神において農家、実際は農業ビジネス」という感じを受けました。だから、どうということはありませんで、美味しく安全なものと安定して供給して頂ければ良い訳です。その点でいうと大変優秀な農家である、と思えました。 花を良く見ると、実がついているのがありました。(アップの写真を何枚か取ったのですが、技量未熟につき全てピンボケでした。)

花を良く見ると、実がついているのがありました。(アップの写真を何枚か取ったのですが、技量未熟につき全てピンボケでした。) この機械は、丸抜きの色で完熟のものと若いものとの2種類に分ける機械です。

この機械は、丸抜きの色で完熟のものと若いものとの2種類に分ける機械です。 8層目に入りました。

8層目に入りました。 7層目の塗りが終わったところです。

7層目の塗りが終わったところです。 6層目になりますが、下地の仕上度の差がはっきりとでてきました。

6層目になりますが、下地の仕上度の差がはっきりとでてきました。 側面ばかりやっているようですが、実際は内・外を交互に作業しています。(全体を一度に塗ったり乾燥させたり出来ないからです。)

側面ばかりやっているようですが、実際は内・外を交互に作業しています。(全体を一度に塗ったり乾燥させたり出来ないからです。) 本日から、5回目(5層目)に入ります。

本日から、5回目(5層目)に入ります。 本日から4回目に入ります。

本日から4回目に入ります。 3回目に入りました。

3回目に入りました。 塗り作業用の照る照る坊主です。

塗り作業用の照る照る坊主です。 2回目の塗り作業に入りました。

2回目の塗り作業に入りました。 覆輪と内面を塗りました。

覆輪と内面を塗りました。 いよいよ、今日から漆塗りを開始しました。

いよいよ、今日から漆塗りを開始しました。

来週、塗りについてのレクチャーを木工所の方から受けることになっています。

来週、塗りについてのレクチャーを木工所の方から受けることになっています。 木鉢作りを始めて、もうかれこれ1年が過ぎました。

木鉢作りを始めて、もうかれこれ1年が過ぎました。 道具類をセットしたところです。

道具類をセットしたところです。