| ←フレームを表示 ↑HOMEへ | ||

|

19.4.25 |

江戸のダイナミズム/西尾幹二/文芸春秋 |

|

|

このほか、「近代的なるもの」を価値判断の基準にして歴史を捉えることに対する批判を述べておられまして、これも大変興味深いのですが、長くなるので割愛します。 いずれにしましても渾身の力が込められた一冊。もう一度じっくりと読みたい気持ちです。

|

||

|

19.4.10 |

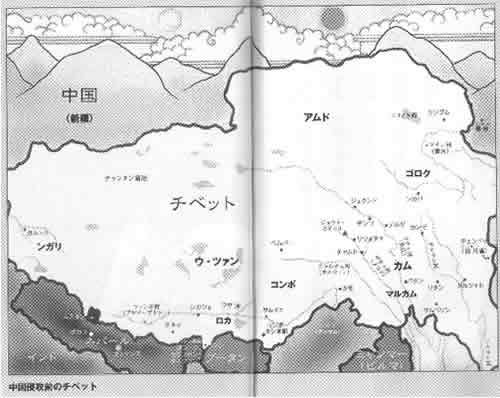

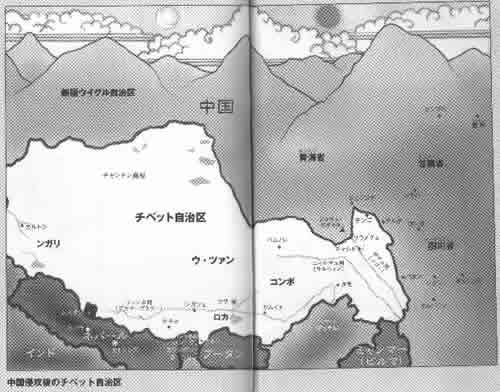

中国はいかにチベットを侵略したか/マイケル・ダナム/山際素男訳/講談社 |

|

|

中国(毛沢東)は、侵攻の最初の段階では実に穏健な態度で接近していきます。実力者には積極的に贈り物をし歓心を買うなどの努力を怠りません。道路建設も現地のチベット人の雇用と交通の安全のためという仮面をかぶって行われます。ところが道路が完成してみると、それはチベット侵攻用の軍用道路なのです。 <佐藤氏ブログから引用> 上の内容は、われわれの感覚から大きくかけ離れたものです。このようなことを、思いつきもしないし、また当時そんなことまでする必要性などそもそもありません。 <本書から引用(117p)> これが、我が隣国に位置する中国の正体なのです。 この本は、われわれの知らなかったチベットの状況、中国の恐ろしさを知ることができ、非常に有益でありました。ところが、最後の訳者「あとがき」でずっこけてしまいました。 最後のずっこけ部分を除けば大変有益な本でした。

|

||

|

19.3.13 |

散るぞ悲しき/梯久美子/新潮社 |

|

昭和20年2月19日0900を期して、米軍は硫黄島に対し空爆、艦砲射撃を伴う海兵隊による上陸作戦を開始しました。翌月3月26日には我軍の最後の総攻撃が行なわれ、これをもって組織的な戦闘が終わりを告げるのですが、この本はこの36日間の硫黄島攻防戦を主軸にして、硫黄島防衛部隊の総指揮官である第109師団栗林忠道中将を描いた作品です。 昭和20年2月19日0900を期して、米軍は硫黄島に対し空爆、艦砲射撃を伴う海兵隊による上陸作戦を開始しました。翌月3月26日には我軍の最後の総攻撃が行なわれ、これをもって組織的な戦闘が終わりを告げるのですが、この本はこの36日間の硫黄島攻防戦を主軸にして、硫黄島防衛部隊の総指揮官である第109師団栗林忠道中将を描いた作品です。この本は、映画「硫黄島からの手紙」を見たあと是非読みたいと思っていたのですが、今回たまたま攻防戦と同じ時期に読むことになりまして、読了したのが本日3月13日でした。62年前の今日、3月13日頃には2万1千人いた我軍将兵のほとんどは戦死し、残るところは約900人(うち海軍200)になっていました。 明日14日の出来事としては、米軍は硫黄島作戦がほぼ終了したと考え、公式の国旗掲揚式が行なわれ、占領宣言が読み上げられます(擂鉢山に掲揚されたいた星条旗を移設)。 一方の栗林中将以下約900名は、北部の拠点に在って、当初の作戦目的を堅持し、あくまで戦闘の継続(引き伸ばし)を図っていました。そして、更にその2日後の16日、栗林中将は米軍による攻撃の緩みを見て、また自軍の疲弊の状況を判断して、最後の総攻撃の決心をします。有名な決別電報が中将の手によって書き起こされました。 決別電報は下欄のとおりです。 栗林中将は、補給も無く孤立無援、まさに徒手空拳で闘わざるを得なかった無念の思いを滲ませながら戦闘の状況と別れの言葉を述べ、最後に3首の歌を添えています。 3首のうちの1首目は、次のとおりですが、31文字の中に、中将の万感の思いが込められているように思います。 「国の為 重きつとめを 果たし得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき」 「国の為 重きつとめを‥」 「‥果たし得で 矢弾尽き果て‥」 「‥散るぞ悲しき」

■意思力の強さ 参)決別電報 胆参電第四二七号 三月十六日一七二五 硫黄島発父島経由 参謀総長宛 戦局最後の関頭に直面せり。敵来攻以来麾下(きか)将兵の敢闘は真に鬼神を哭(なか)しむるものなり。特に想像を越えたる物量的優勢を以ってする陸海空よりの攻撃に対し、宛然(えんぜん)徒手空拳を以って克(よ)く健闘を続けたるは小職自ら聊(いささ)か悦びとするところなり。然れども飽くなき敵の猛攻に相次いで斃(たお)れたためご期待に反し此の要地を敵手に委ぬる外なきに至りしは小職の誠に恐懼に堪へざる所にして幾重にもお詫び申し上ぐ所なり。 今や弾丸尽き、水枯れ、全員反撃し、最期の敢闘を行はんとするに熟熟(つらつら)皇恩を思ひ粉骨砕身亦(また)悔いず。特に本島を奪還せざる限り、皇土永遠に安からざるに至り従ひ魂魄(こんぱく)となるも誓って皇土の捲土重来の魁(さきがけ)たらんことを期す。ここに最期の関頭に立ちて重ねて衷情を披瀝するとともに只管(ひたすら)皇国の必勝と安泰とを祈念しつつ永へにお別れ申し上ぐ。尚、父島母島等については同地麾下将兵如何なる敵の攻撃をも破砕し得るを確信するも何卒宜しくお願い申し上ぐ。終わりに左記駄作ご笑覧に供す。何卒玉斧(ぎょくふ) を乞う。 左記 国の為 重きつとめを 果たし得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき 仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生まれて 矛を執らんぞ 醜草(しこくさ)の 島に蔓延(はびこ)る その時に 皇国の行手 一途に思ふ 栗林中将 」 敢闘の誓い 一、我等は全力を奮って本島を守り抜かん。 一、我等は爆薬を擁きて敵の戦車にぶつかりこれを粉砕せん。 一、我等は挺身敵中に斬込み敵を鏖殺(皆殺しすること)せん。 一、我等は一発必中の射撃に依って敵を撃ち斃さん。 一、我等は各自敵十人をたおさざれば死すとも死せず。 一、我等は最後の一人となるも「ゲリラ」によって敵を悩まさん。 戦闘心得 日本 戦死:陸軍12850名(島民軍属12名を含む) 海軍7050名(島民軍属70名を含む) 小計19900名 戦傷(生還者):陸軍736名 海軍297名 小計1033名(島民軍属76名を含む) 合計:20993名 防衛庁戦史叢書」より。 米国 戦死:海兵隊5931名

|

||

|

19.3.1 |

大地の咆哮/杉本信行/php |

|

|

この本から学んだことなどを以下に列記します。

|

||

|

19.2.25 |

中国は日本を併合する/平松茂雄/講談社インターナショナル |

|

著者の平松教授は一貫して中国の脅威を訴え続けておられる中国研究の第1人者です。 著者の平松教授は一貫して中国の脅威を訴え続けておられる中国研究の第1人者です。この本では、その中国の脅威を実にわかりやすく解説しておられます。日本人特に公的地位にある国会議員などの必読書であると思います。 中国の今のエネルギーの源は何なのでしょうか。 後段は愚痴になりましたが、この本は大変良い本です。100点満点。 |

||

正直、私の能力では理解するのに大変荷の重い本でした。江戸時代の思想史についての学術書といえる内容です。脚注、参考文献が整備されているのみならず、事項、書名及び人名(の、なんと3区分)についての索引が巻末を飾っております。西尾幹二氏の意気込みの凄さ、エネルギーの凄さが本全体から溢れ出しくるような感じです。西尾氏は、読者をこうしてぐいぐいと引っ張って行こうとするのですが、私はそれについて行けなかったということなのです。

正直、私の能力では理解するのに大変荷の重い本でした。江戸時代の思想史についての学術書といえる内容です。脚注、参考文献が整備されているのみならず、事項、書名及び人名(の、なんと3区分)についての索引が巻末を飾っております。西尾幹二氏の意気込みの凄さ、エネルギーの凄さが本全体から溢れ出しくるような感じです。西尾氏は、読者をこうしてぐいぐいと引っ張って行こうとするのですが、私はそれについて行けなかったということなのです。 著者のマイケル・ダナム氏は米国人で、作家・写真家です。この本は、約7年の歳月を費やし、中共の侵略に対して闘ったチベット人たちへのインタビューに基づいて書かれた本でして、まさに労作であるといえます。

著者のマイケル・ダナム氏は米国人で、作家・写真家です。この本は、約7年の歳月を費やし、中共の侵略に対して闘ったチベット人たちへのインタビューに基づいて書かれた本でして、まさに労作であるといえます。

中国に関する本が最近多くなっているようでして、さまざまな人がそれぞれの観点でその姿を描いています。その数が多いのは、中国が無視することのできない大きな存在であるということと、まるで鵺(ぬえ)のような捉えどころが難しい存在であるからなのだろうと思います。

中国に関する本が最近多くなっているようでして、さまざまな人がそれぞれの観点でその姿を描いています。その数が多いのは、中国が無視することのできない大きな存在であるということと、まるで鵺(ぬえ)のような捉えどころが難しい存在であるからなのだろうと思います。