| ���t���[����\���@�@���g�n�l�d�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

22.3.10 |

���{��헪�͂����߂�^�N��悵�q�ҁ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@����}�̍l���Ƃ́A�����������ƂȂ̂ł��B �@����A�����J�ɂ����ȕω�������܂��B �@������ɂ���A������{�����̏�ɉ����āA��ςȂ��ƂɂȂ��Ă��Ă���̂͊m���Ȃ��Ƃł��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

22.3.5 |

�l�͌����ڂ��X���^�|����Y�^�V���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@���̖{�̒��ł́A�m���o�[�o���R�~���j�P�[�V�����inonverbal�@communiaction�j�Ƃ������t�����x���g�p����Ă��܂����A�u��̓`�B�v�Ƃ����Ӗ��������ł��B�i�o�[�o���Ƃ����P�ꂪ�s���Ɨ��܂���ł������A���ׂĂ݂�Ɓu�i�`�e���j����ɂ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B�j �@���̖{�̒��ł́A�m���o�[�o���R�~���j�P�[�V�����inonverbal�@communiaction�j�Ƃ������t�����x���g�p����Ă��܂����A�u��̓`�B�v�Ƃ����Ӗ��������ł��B�i�o�[�o���Ƃ����P�ꂪ�s���Ɨ��܂���ł������A���ׂĂ݂�Ɓu�i�`�e���j����ɂ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B�j

�@��ɂ��`�B�͂̑傫���Ƃ����̂́A���B���v���Ă�������傫���悤�ł��B �@�����������Ƃł�����A�����̔]���ɍ݂����ɓ`�B�icommuniaction�j����ۂɂ́A��̕\���A���̎���A�g�����Ȃ݁A�������Ȃǂ̌��t�ȊO��93�����ɂ��ē��i�̈ӎ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A������������͕K����������Ă��Ȃ��A�ƒ��҂͒Q���܂��B�Ƃ����̂́A����������X�ɁA�V�F�X�R�̔䗦�ł���ȂǂƂ������Ƃ̔F�����Ȃ��킯�ł�����A��ނȂ����ƂȂ̂ł��傤�B �@�m���o�[�o���R�~���j�P�[�V�����̈ꕔ�Ƃ��āA�u�ԁv�ɂ��ċ������邱�Ƃ������Ă���܂����B �@�i�u�̌|�ɂ��āj�u�d�����Ń{�\�{�\�ƒ����ł��B�q�͉��������Ă���̂��낤�Ƃ݂����o���B���̃^�C�~���O�ŁA����������p�b�Ɠ����B����Ƌq�͂ǂ����Ǝ��ł��B�v �@�u�َm���ق�Ƃ������Ƃ́A�Ԃ�u���Ƃ������Ƃł���B�Ԃ���������Ƌq�͏ł��B�w�^�����x�Ƃ�����ԂɂȂ�B�t�ɊԂ��Z������ƁA�b���Q�����Ȃ��Ă��܂��B�w�o�^�o�^���������x�ɕ������Ă��܂��̂ł���B �@�Ԃ̂Ȃ�����ƊԂ̂��钝��͎U���ƉC���̈Ⴂ�ł���B�U���͏����̂悤�ɁA�ǂ߂Γ��e��S�Ď�邱�Ƃ��o����B�����őz���͂�c��܂��Ȃ��Ƃ��A���e��������悤�ɏ����̂��U���ł���B �@�ǂ���������e�ł��B �@���̑��A���҂́A�ǂݕ������ɂɂ�����Ԃɂ��Ă����l�Ȃ��Ƃ������Ă���A�X�ɂ́A����ɂ�����R�}�̓W�J�̂������ɂ����l�̂��Ƃ�������ƌ����Ă���܂��B�Ȃ�قǂ˂��A�Ƃ����������ł��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.9.23 |

�{�\���̕ρ|�l�N�ڂ̐^���^���q���O�Y�^�v���V�f���g�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���̖{�͂��������^��ɂ����āA���q���G�̎q���ɓ���������A����c�̉������������ׂ����킳�ꂽ���̂ł��B���҂́A�O�H�d�@�̌��Ј��ŏ����ɂ���ꂽ���ł��āA���̌o���Ŕ|�����͂������Ę_���I�ȉ𖾂����݂Ă����܂��B �@���̗����͂��̂悤�ł��B �@�V�������}��M���ɂƂ��āA���̏�V�Ƃ݂Ȃ��ꂽ�̂��ƍN�̑��݂ł���܂����B�����ŐM���́A���G�ƂƂ��ɍ��M���A�{�\���ɉƍN����������A������ÎE���邱�Ƃł����r������Ƃ����v������肵�܂��B���B�͂���Șb�͑S���m��܂���ł������A��������̂͂��A���̗ނ̏؋��͉ƍN�Ȃǂɂ���ď�����Ă��܂��Ă���A��X�̖ڂɐG��邱�Ƃ��Ȃ������̂ł��B �@�Ƃ��낪�A���G�́A���̎��s�O�ɉƍN�ƘA�����Ƃ�A���҂��������킹�Ă��̌v����A�t�ɐM�����E���v��ɓ]���������̂ł��B �@�Ƃ��낪�A�����Ɍ�Z�������܂��B����́A�u������Ԃ��v�Ƃ�������̂ŁA���ق̃n�C�X�s�[�h�ŋ��s�֖߂��Ă���Ƃ����G�g�̍s���ł����B�G�g�́A���G�̖d�����s��m���A�\��ǂ���ɂ����Ƃ����Ԃɖї��Ƃ̘a�r��}��A���₩�ɌR���̈ړ����s�Ȃ��̂ł��B �@�T���͈ȏ�Ȃ̂ł����A���G�̍s�ׂ́A�P�ɃL��������Ƃ����ł͂Ȃ��A�Ȃ̈ꑰ�����ׂƂ������ʂ̐��_���甭�������̂ł���A�Ƃ������ƂƁA�M���A�G�g�A�ƍN�Ƃ������͎҂ɂ�錠�͓����̒��ŁA���ǂ͗͋y���˂�Ă������̂��A�Ƃ������Ƃł��B �@�c��_�O�����A���{���A�����J�ɂ���Ă������舫�҂ɂ��ꂽ���A�u���j�͏��҂ɂ���č����v�Ƃ������t�������ēK�Ɋ��j����Ă��܂����A����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��S�Q�V�N�O�ɁA���{�ł��s�Ȃ��Ă����킯�ł��B �@�{���́A���������Ӗ��ő�ϔ[���̂����D�����Ǝv���܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.9.15 |

�G�g�͂��m�������^�R�c�����Y�^�}�����[ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�G�g�����������u�����v�m�����̂��Ƃ����ƁA���G���{�\���ŐM���������Ƃɂ��Ăł��B �@�G�g�́A���ƌĂ�@�˂𗘂����ė��g���ʂ����Ă����̂ł����A���̎���A���ꂾ���ł͑��}�ƌĂ��܂łɂ͂Ȃ�͂��������A���ɗ⍓�ȁi�Ƃ����Ă����̓����͂قړ�����O�́j�ʂ������Ă���A�������Ƃ����Ƃ��ɂ�����������̂��A�Ƃ������ɐ�������Ă��܂��B���������̑��]�������A����Ύ��s���Ă������قǂ̐l�Ԃł�����A�傢�ɂ��蓾��Ǝv���܂��B �@�������A�����I�ȏ؋��͏G�g���c���Ă��܂��A�S�Ă͎R�c�����Y�̐��ʂł���Ƃ����f�肪�����Ă��܂����A�����^���������Ǝv���܂��ˁB�܂��A���̃G�b�Z�C�ł��G����Ă��܂����A��؎~�v�Ƃ�����Ƃ��u�M���E���͌��G�ł͂Ȃ��v�Ƃ����{�ŁA���ς̔w��ɂ���G�g��`���Ă��܂��B �@���̈���A�퍑�����Ɋւ��ẮA���̂悤�ɂ����A�D�����C�����œ����̏̌@��N�����s�Ȃ��Ă��܂����A�ߌ���j�̕���i���ɁA�哌���푈�ɂ�����w���҃��x���̌R�l�B�j�ɂ��Ă͂����Ȃ�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B���̍��̌R�l�ɑ��ẮA����Μ��B�̏�Ƃ������̂Ȃ��ɁA�����Ȃ舫�҈�������킯�ł�����ُ킾�ƌ���˂Ȃ�܂���B�ߌ���j�̗��j�Ƃ̕������́A�����Ƃ�������Ǝ��B���D�ɗ�����悤�ȏ����U������Ă��炢�������̂ł��B �@���āA������A���̃G�b�Z�C�W�ɂ͖ʔ������Ƃ�������Ă��܂����B �@�m���ɁA�ʔ����Ꭶ�ł����A���̒��b������������ݍ��ނƁA���̂悤�ɒ��b�����ɂ����k�Ƃ����������Ȃ��Ƃ��낪����܂��B �@��i�́A�R�c�����Y�̊��z�ł����A�������ɒ��b���̍��{�����́A�Ⴂ�a�l���L�������Ƃɂ���A���̉e�����Ɛb���܂Ƃ��ɎĂ��܂����A�Ƃ������Ƃł��B���̂�����̎~�ߕ��́A�����������ς��͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ђ���Ƃ�����A�����̘Q�m�����ɁA�Ȃ�炩�̗͂�������Ă����̂ł��傤���B�Ⴆ�A�w�����̃O���[�v�ɓ���Ȃ���A�����Ƃ��ɗ����������Ȃ�A�Ƃ����悤�ȁd�B �@���āA���̑���Y���q����A�ԕ�J��ɍۂ��ď�ɂ����������z����̂ɁA�g���ɂ���č�������ׂ����ƌ������Ƃ��咣���������ł��B�g���ɂ���ĕ���l�̐����Ⴄ���A���т̎n���̎d���ɂ����Ⴊ���邩��Ƃ����̂����̘_���ł����A���ɓ��R�Ȃ��ƂƎv���܂����A�������������Ƃ��͂�����ƌ������i�ł��������̂ł��傤�B�Ƃ��낪�A���ʂ́A���̈ӌ����e����Ȃ������悤�ŁA�Q�m�ɉ����Ȃ������Ƃ������Ƃ������āA���������H���Ă��܂��A���ɂ͐ԕ䂩��o�z������Ȃ��ɂ܂łȂ�A���̍Ŋ��͕s�K�Ȃ��̂ł������悤�ł��B �@��삳��̂Q�̈ӌ��͎��ɂ����Ƃ����Ǝv���̂ł����A�����͂���炪�ے肳��܂����B�t�ɔȍs�ׂ������S�V�l�͗��h�ȋ`�m�ł���Ƃ��āA���ɐ��S�N���o�߂������݂ɂ����Ă��^����Ă���܂��B

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.8.29 |

���{�L���@�|���@�����āA�j��������^������\���^PHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@���҂́A���̂悤�Ɍ����܂��B �@���҂́A���̂悤�Ɍ����܂��B

�@�u�����̓��{�́A������������̏̌����͂ǂ��ɂ��邩�B����́A���Ƃ̎w���I����ɂ�����̂����́A�~���^���[�E���e���V�[�̌��@�ɂ���B�����Ă����⋭�������A���邢�͍X�ɗ����߂Ă��铮�͂��A�}�b�N�j�d�l�o�n�g�i���{�����@�j�ł���B���{��A���߂āA�j�������悤�Ǝv�����炢�̍��������āB�v �@�R���Ƃ����̂͂���Ӗ��A�����ł�����A�̊��I�ɕ������_���m���ɂ���܂��B���������ă~���^���[�E���e���V�[�͂�����x��啪��̐l�����ɔC����Ƃ��Ă��A�~���^���[�}�C���h�i�ȒP�Șb���A�Ō�͘r�͂��A�Ƃ������x�̔F���j�́A�����̊�b�I�f�{�Ƃ��Ď��K�v������܂��B�������A�����́A���̒i�K�ɂ������Ă��܂���B �@���̂悤�Ȉ����ȓ��{�l���A���ς��֖҂Ȓ����l��p�Đl�����͂�ŗ₽���ڂŌ��Ă���A�Ƃ����̂������̏ł��B���{�́A�܂��Ȃ��A�U��ꂽ���݂����ɁA�i�ƁA������Ƃ��Ƃ������i��������܂��j�킪�g�̕s�K���v���m��A���Ƃ���ɋ��������̂ł��傤�B�ł��A����������͂��Ȃ��B�g����ݔ�����āA��납��R�����āA�ǂԂ̒��Ŗ삽�ꎀ�ʂ����d�B�Ƃ܂��A����ł��܂�Ȃ��܂ł��A�`�x�b�g��A���g���L�X�^���i�V�d�E�C�O��������j�̂悤�ȂQ�������Ƃ���邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�i�`�x�b�g�Ȃǂ́A�拭�ɐ�����̂ɂ��̏ł��B�Ȃɂ����Ȃ����{�́A�����ƊȒP�ɂ����Ȃ�ł��傤���A�키���Ƃ����Ȃ��̂ł������ڂ��ɂ���܂��܂��B�j �@�������́A���藈�钆���̋��Ђ�O���ɂ����āA���̊댯�ȏ��x�X�Ɛ����Ă���A�傢�ɔ[���������܂��B �@�����͏���͂���̕��ł�����A���X�Ƃ��̐��ʂ���{�����ɒz���Ă���܂��B�i�c��������ւɂ͂��̃G�[�W�F���g���A���悤�悵�Ă���A�����̍��v���i�̂��߂ɐg�ɂ��ē����Ă��܂��B �@���낪���Ԃł͖k���ɑ��Ėʏ]���w�Ȃ̂��Ƃ��Ă��A�k���͂��̊O���I�ȁu�㉺�v�W���A��O���i�Ⴆ�Εč��j�ɑ���O����̃X�e�C�^�X�ɓ]���ł���̂ł���B �@�����āA�̐S�̐푈�ɂ��Ăł����A �@����ɁA �@���{�̊j�����́A���E��s����ɂ���Ƃ������A �@�Ō�́A�V�i�̖k���N�ɂ������郁���^���e�B�̑���ƁB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.8.20 |

�j�����_-������O�̘b�����悤�ł͂Ȃ����]�^����簁^�u�k�АV�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@���́A���{�j�����_�҂ł��B �@���́A���{�j�����_�҂ł��B�@�u�����̍��͎��������̎�Ŏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̍Ō�̎�i�͕��́i�����I�j��́j�ł���B�����S�����邽�߂ɂ͍ŋ��̕��͂������˂Ȃ�Ȃ��B�ŋ��̕��͂͊j�ł���B�]���Ċj�������˂Ȃ�Ȃ��B�v �@���͍͂Ō�̎��q��i�ł���Ɠ����ɕ����ɂ����鍑�ۊԂ̔����͂̏d�݂ɔ�Ⴗ����̂ł��B�܂Ƃ��ȕ��͂������ǂ����ŁA��ɂł��鍑�v�̑��ǂɂ͑傫�ȍ��ق������܂��B �@���̂��Ƃ͍ŕn���k���N�̊j�ۗL�����ʼn��߂ĕ����������Ƃ��Ǝv���܂��B�j���Ȃ���Ο����Ђ��������Ȃ����A�j������A���̃A�����J�����ďd��ȊS�������Ă����B�G�l�ߌ��ɂ������Ă���邩������Ȃ��B�ƁA�������ƂȂ̂ł��B �@�������A�킪�����j�ۗL�����悤�Ƃ��Ă��m�o�s�i�j�g�U�h�~���j�Ƃ������肪����B�k���N��x�߂Ȃǂƈ���ĐM�`�̍��A�䂪���{�͂����j���Ă܂ł��j�����Ƃ��Ƃ����̂́A�������Ȃ��̂��d�A�Ȃǂƍl�����Ă��܂��B �@���̖{����ɂ����̂́A�����}�̈ꕔ�Ɋj�����ɂ��Ă̋c�_���A���C�̒��́��̂悤�ɂӂ���ƗN���Ă�������ł����B�i�ł��A����ς肷���ɏ����܂����B�j �@���̖{�́A�j�����̕K�v���A���҂������ʁA�������ɂ�����H���d�Ȃǂ�������Ă�����̂Ɗ��҂��ēǂݎn�߂��̂ł����A�����������̂ł͂���܂���ł����B �@�j����������Ƃ������Ƃ́A�����Ȃ�A���{�Ɖ��̉䂪�ƂŃ��C�I����Ԍ��Ƃ��Ď������A�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ̂ł��B �@�ȉ��A������ӏ��̔������Ɗ��z�ł��B �@�u�ʂ��ǂ���v�Ƃ������t������ɂ���܂��B�l�̖������͎���̂��̂ł���A�Ƃ������̂ŌR�����̘_�c���~�����邽�߂̓`�Ƃ̕Ƃ��ėǂ��g�p����Ă���悤�Ɏv���܂��B��������ƁA�c�_��~�ɂ���Ă��܂���ł��B �����p��86p �@��X�����z���铍�����̂悤�ȕ��a�́A���͂��̐��̒��Ɏ��݂��܂���B���ۂ̕��a�ȏ�ԂƂ����̂́A�⍓�ȗ͂̃o�����X�̂Ȃ��ő��݂�����̂Ȃ̂ł��B����͒P�Ɂu�������Ƃ̏��Ȃ���ԁv�ł����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B�����������ƔF�����ׂ��ł��B�u�́v�Ƃ������̂��W���Ă��Ȃ��A�������C�ȕ����ȏ�ԂƂ����̂́A�c�O�Ȃ���������Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B �����p��110�� �@���̑O��Ƃ��āA�u�C�T�v�Ƃ������̂��K�v�ł��B�������悤�Ƃ����u�ӎv�v�Ƃ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B

�@���̂悤�ȍl���́A���ꂪ����ꂽ�����������i���₢��̂��炸���Ɓj�ς�炸�Ɉ�т��Ă���A�Ǝv���܂��B����́A���v���ŗD��ł���Ƃ����������s�łł��邩��ł��B�܂��āA�`�����l������������Ȃ����������͎����Ă��邾���̓��{�Ȃ�āA���̂������̐�ڂ����̐�ڂɂȂ�̂̓~�G�~�G�Ȃ̂ł��B�̂Ă��Ă���A����݂����߂Ă��x���B�N���������z�ɂƂ͌����Ă����ł��傤���A���Ԃ�ŏI���ł��B����Ɠ����ɓ��{�̎��Y�����̑��k���n�܂��ł��B �����p��210�� �@�Â�����A�v�z�Ƃ͂��̐��̗��i���Ƃ��j���������Ă��܂��B�ߋ��̗��j���A���������Ă��邩��ł��B �����p��217�� �@���{�Ƃ����̂́A�펯�̂Ȃ��A�ُ�̍��ł���B���̂��Ƃ́A�l�ԎЉ�ł��������Ƃł����āA���ɕ�����₷���͂��Ȃ̂ł����A�����Ȃ��Ă��܂���B���́A���̎���͂���u�A�����J�ɂ���̐���v�̌��ǂɂ���Ǝv���܂��B�����āA�����́A���̎����i�܁A���݁j�̓��{�l�̕s�����ɂ���Ǝv���܂��B

�@�����Ŕ�펖�ԏ����Ə����Ă���̂́u�푈�����v�̂��Ƃł��B �@�����āA �@�{���́A�����̊o������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ������o���Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�č��ȂǁA�܂��ɂ����Ȃ��Ă��܂��B ���m�o�s�i�j�g�U�h�~���j�iWikipedia�j |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.8.15 |

�I�o�}�̉��ʂ��^�l�c�a�K�^�����Ѓy�[�p�[�o�b�N�X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���̖{�̖ڎ������邾���ŁA���ꂪ������܂��B �@���������̎n�܂�́A�A�����J�l�̋C���ɂ���܂��B���{�l�ƈႢ�A�������蓭���Ă������҂��A�������Ղɐg�̏�ɍ���������������Ƃ������Ƃ̐^���̔��z������킯�ł��B�~�������̂�����A���Ȃ����[���Ŕ����Ă��܂��B�s���Y���i�͉E���オ��ł�������A�����̒l�オ�蕪�łȂ�Ƃ��Ȃ�Ɣ���������������f���āA���ꂢ���h���h���Ńo�u���ɓ˓����āA���̌��ʂ��T�u�v���C�����[����@�ł��B �@���āA���̃I�o�}�^�A�����J�̎��ԂƂ́A��̖ڎ��ɉ����ėv��ƁA �@�����́A���{�͂���ۂǂ������肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���Ȃ��Ƃ���̂悤�ȏ�F��������K�v������A�������肵�����f�����Ȃ���Ȃ�܂���B�ƁA����Ɍ�������ǂ��̂�������܂��d�B

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.8.10 |

�I���^���I��^�����V�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���Ă̂Ƃ���A�e���r�ł����傭��ꂽ�̂̓}�P�C�������|�I�ɑ����A�X������o�ꂵ�������哝�̌��̃y�C�����ɑ��ẮA���̐����������܂��̂����ɑ����Ă��܂��B �@�����Ă��̏����̒������ʂ���ǂ��킩��܂��B

�A�l��E�����ʁi�����́��j

�@�I�o�}�ƃ��f�B�A�̊Ì��ɏ悹��ꂽ�L���ҒB�̎p���ǂ�������ł͂���܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.8.4 |

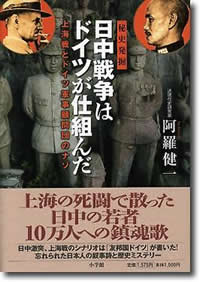

�����푈�̓h�C�c���d�g�^��������^���w�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�ł́A���̃h�C�c�́A�ǂ������l���������̂��B �@���ƁA���̖{�ł́Aḍa�������Q����C���ςɎ�����{�A�����A�h�C�c�̓�������ɏ�肭�`���Ă��܂��B�i53���`�j�����̂��Ƃ́A�����ɏ������邷�����A�ǂ�ł��炤�̂���Ԃ��Ǝv���܂��B�����A���̖{�͂�����x�nj������Ǝv���܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21.8.1 |

���q�������E��ア�R�W�̗��R�^�����G���^���|�t�H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���̖{�̖ړI�́A���q����ᔻ���邱�Ƃł͂Ȃ��A���q�����\���ɗ͂������Ȃ��i�킦�Ȃ��j�͉̂������ŁA������ǂ�������悢���A�Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ��A����𐢂ɖ₤�A�Ƃ������̂ł��B�����̍��ۊ����O�ȖڂŁi�Ȃ��Ƃ��A���ʂɁj����A���{�͔��Ɋ�Ȃ��ɂȂ��Ă��Ă��܂��B������Ō�ɋ~���̂́A���邢�͂����Ȃ�Ȃ��悤�ɂ���S�ۂɂȂ�̂́A���q���Ȃ̂ł��B�������A���ꂪ�A�������Ƃ��ČR�̑̂��Ȃ��Ă��炸�A�~���̃J�[�h�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��ƁA���҂͗J���̂ł��B �@���낢��Ƌ������邱�Ƃ�����܂������A����܂łɂ�������̋^����������Ƃ��ł��܂����B����́A�R�@��c�A�R���@��Ɋւ��邱�Ƃł��B �@���q���͌��O��A�R�ł͂���܂���A�R�i�@������܂���B���@�ɂ����Ďi�@���͍ō��ٔ����ȉ��̊e�ٔ����݂̂ɗ^���Ă���A���ʍٔ�����F�߂Ă��Ȃ�����ł��i��76���j�B�����Ȃ�ƁA���œG�����E�Q�����ꍇ�A���̎��s�҂͎E�l�߂ɖ�����ł��B����1�_�ł����A�Ȃɂ���������A�ł��B�܂��A�G���A�e�����X�g��H����̏����ɂ��Ă����l�̏��N����킯�ł��B���̏ꍇ�́u�R���@��v�ɂ���čق����ƂɂȂ�܂��B���̕ӂ̂Ƃ���́A����܂Ŏ����g�����������Ȃ������̂ł����A���̂悤�ɐ�������Ă��܂��B �@�����Ȃ̂ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

�@

�@

�@

�@�����̍�����������݂�ƁA�����̍����͖���}�ł���A���̒��S�ɒ������鏬�����ɂ���A�Ƃ����܂��B���{�͂��܁A�ނɂ���ĕ@�ʂ�������Ă��܂��B

�@�����̍�����������݂�ƁA�����̍����͖���}�ł���A���̒��S�ɒ������鏬�����ɂ���A�Ƃ����܂��B���{�͂��܁A�ނɂ���ĕ@�ʂ�������Ă��܂��B �@���q���G�Ƃ������O���ƁA��N�E���̈��l�Ƃ������t�������ɓ��ɕ����т܂��B

�@���q���G�Ƃ������O���ƁA��N�E���̈��l�Ƃ������t�������ɓ��ɕ����т܂��B �@�R�c�����Y�̃G�b�Z�C�W�ł��B

�@�R�c�����Y�̃G�b�Z�C�W�ł��B �@���́A�I�o�}�哝�̂ɂ��Ă͑I����̂��납��ӎU�L���Ƃ�������������Ă��܂����B�e���r��ʂ��Ă̔��f�ł�������܂��A�����Ă��邱�Ƃ͗v�����"CHANGE"�����ŁA�I���������Ă���悤�Ɏv��������ł��B

�@���́A�I�o�}�哝�̂ɂ��Ă͑I����̂��납��ӎU�L���Ƃ�������������Ă��܂����B�e���r��ʂ��Ă̔��f�ł�������܂��A�����Ă��邱�Ƃ͗v�����"CHANGE"�����ŁA�I���������Ă���悤�Ɏv��������ł��B �@���I������������A��X�I�����ɑ��āu�����I��(?)�v�����߂��Ă��܂��B

�@���I������������A��X�I�����ɑ��āu�����I��(?)�v�����߂��Ă��܂��B �@�����푈�i�������͎x�ߎ��ρj�́A��{�I�ɂ͓��{�Ǝx�߂Ƃ̊Ԃ̐푈�ł��B����ɃA�����J�����Ӄ��[�g��ʂ��Ďx�߂��x���������ƂŁA�ԐړI�ɃA�����J�Ƃ̐푈������Ă����A�Ƃ����m���͎����Ă��܂����B�������A����ɂ����ē����������ł������͂��̃h�C�c���A�A�����J�Ɠ����悤�ɂ��ďӉ�ΌR�ɐϋɓI�Ɋ֗^���A���{�ƊԐړI�ɐ푈��Ԃɂ������Ƃ����̂́A���̖{�̘b�肪�o��܂őS���m��܂���ł����B

�@�����푈�i�������͎x�ߎ��ρj�́A��{�I�ɂ͓��{�Ǝx�߂Ƃ̊Ԃ̐푈�ł��B����ɃA�����J�����Ӄ��[�g��ʂ��Ďx�߂��x���������ƂŁA�ԐړI�ɃA�����J�Ƃ̐푈������Ă����A�Ƃ����m���͎����Ă��܂����B�������A����ɂ����ē����������ł������͂��̃h�C�c���A�A�����J�Ɠ����悤�ɂ��ďӉ�ΌR�ɐϋɓI�Ɋ֗^���A���{�ƊԐړI�ɐ푈��Ԃɂ������Ƃ����̂́A���̖{�̘b�肪�o��܂őS���m��܂���ł����B �@���҂͖h��P�W���i�����̂S����y�ł��j�A�E��͐����͂ł��B

�@���҂͖h��P�W���i�����̂S����y�ł��j�A�E��͐����͂ł��B